2023/10/17

こんにちは^^

こどもやのキノです^^

「わからない」より「わかりたくない」の方がマズい!

子どもたちと毎日関わる中で

敏感期

(あるものに特に興味があり強く吸収できる時期。興味の対象をいとも簡単に吸収できる。)

をよく感じます。

今、年長の息子は「文字の敏感期」と「数の敏感期」真っ最中。

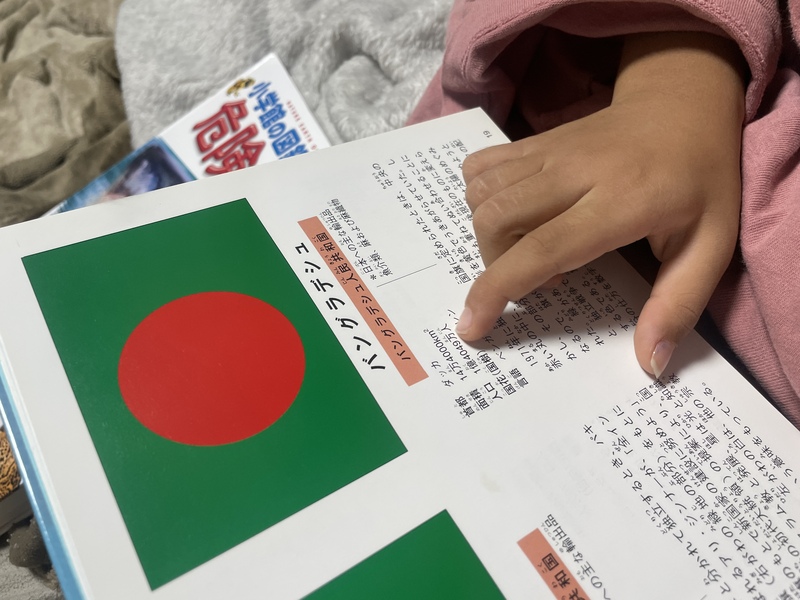

そして「国旗」「生物」について、すごく興味があり

あっという間に吸収している様子が見て取れます。

昨晩は、

大好きな国旗とそこに書いてる文字、

そして人口の数を読んでいました。

生物に関しては、「危険生物」が大好きになってから

興味をどんどん深めて、様々な生物に熱中しています。

その興味の入り口は偶然のような、ふとした出来事ばかりですが

そのきっかけさえ掴めば、どんどん興味を深めて楽しそうに学んでいく。

子どもたちは自分の興味の対象を

大人が知らないことも、驚くべきところまで知っていますよね^^

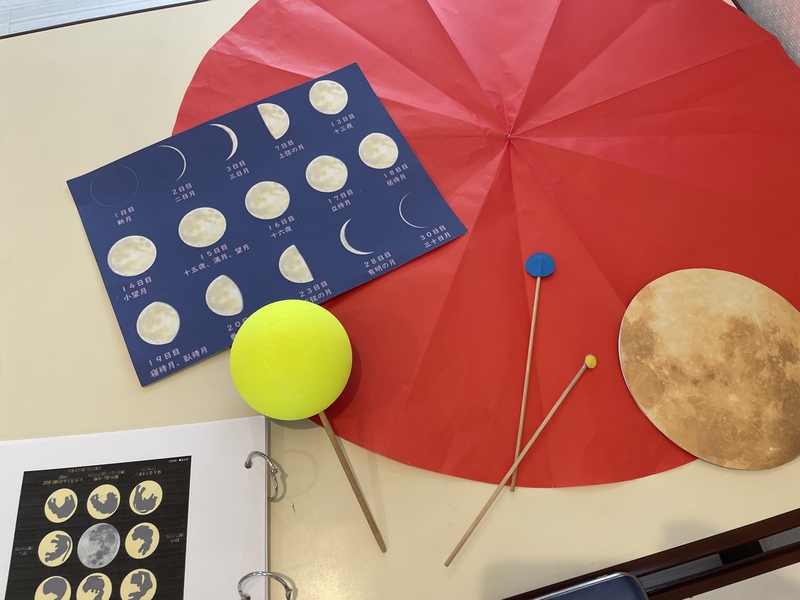

その興味のきっかけを作るために、こどもやでは

様々な分野の種まきをしています。

(これは太陽と月のお集まりのときの教材です)

子どもたちも私たちも知らないことが多いのはあたりまえ。

「わからないこと」があることは全く問題じゃありません^^

それよりも

「わかりたくない。」

「つまらなそう。」

「聞きたくない。」

そうなってしまうほうが、すごくもったいない(;_;)

知らないことに出会ったとき

「わからないけど、知りたい」という人と

「自分の知っている概念から外れるものはわかりたくない」

という人では

その後の人生の広がり、豊かさはきっと変わる。

だから

子どもたちに「教えたい」という大人の教え込みの気持ちが

子どもにとって「ちょっと嫌なもの」となってしまわないように

子どもたちにいかに

「知らないけど面白そう」

「聞いてみたい」

「知らないことを知るっていいな」

そう思ってもらえる関わりを大事にしています。

何か新しい概念に出会った時

「わかりたくない人」よりも

「わからなくても、いったん受け入れて自分の考えを変えることのできる人」

と一緒にいたいと思いませんか?^^

「興味がない」とは言ってはいけない?

わたしは子どもたちへの様々な種まきが仕事なので

教科にとらわれず様々な分野を学んでいます。

数学、言語、地学、歴史、物理、化学、宗教、・・・

それらを学ぶと見えるものは

「全てつながっているなぁ」ということです。

だから「自分の興味の対象以外は興味がない」と言ってしまうことは

興味分野の専門家にはなれるかもしれないけど

新たな発見やつながりの面白さに出会えないかもしれない。

今の自分の「知識」だけに頼ると自分の器が広がらず

考えが偏ってしまったり

様々な学びや思考力を止めてしまう行為にあたると考えています

思考力が止まるということは

何かあるときに「相手せい」「環境のせい」にしてしまう可能性が高くなる。

それは、子どもたちの本来もっている

「柔軟で、素直で、優しい心」から遠いものであると考えています。

そしてもう一つ。

「興味がない」という言葉は

なんだか「拒否している」ように聞こえることはありませんか?

ちょっと怖いような・・なんだか怒っているような・・

「嫌い」よりも「興味ない」と言われるほうがなんだかさみしい。

人間関係にも、もったいない現象が起きそうな気がします。

だからこそわたしは

「興味がない」という言葉は

言って欲しくない・絶対に言わないワード上位ランキングに位置しています。

興味を惹きつけるのも消えてしまうのも対話次第

私はずっとそればかりやってきたので

特に乳幼児〜小学生の子どもたちに興味のスイッチを入れることは得意だと思っています。

自分の子どもたち、教室の子どもたち、病院勤務時代の子どもたち・・

大人の「教えたい」エゴと

子どもの「自由にやりたい」気持ちに挟まれつつ、

「子どもにとって」と寄り添いながら

多様な子どもたちと向き合ってきました。

もちろん子どもに愛情を与えて自由に任せるのも良い。

でも、今、大人しかできないこともあるんです。

「最善の土で、できるだけ多くの種をまく」

まず種まきしてから、でしか広げていけない世界と興味があります。

集中現象の前に、

愛のある、種まきを。

わたしは

「種まきをすることが子どもたちの視野を広げ人生を豊かにする」と信じています。

コメント