2022/11/ 9

算数の「立体図形」につながる種まき。

三次元の立体を理解するのって実は難しいんです^^

この積み木は何個あるでしょう?みたいな問題よくありますね^^

三次元のものなのに二次元のプリントになっているとすごくわかりにくいんです

でも

小学校にいくとすぐに紙に落とし込んで考える必要が出てきます^^

なのでその前にいかに体験するかも大事ですね^^

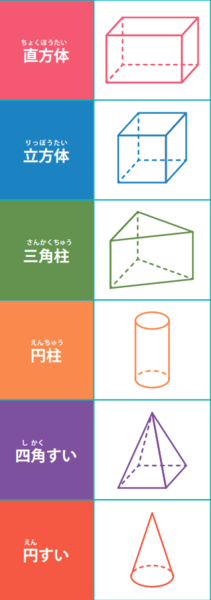

図形・立体のお名前を知ること、

そして

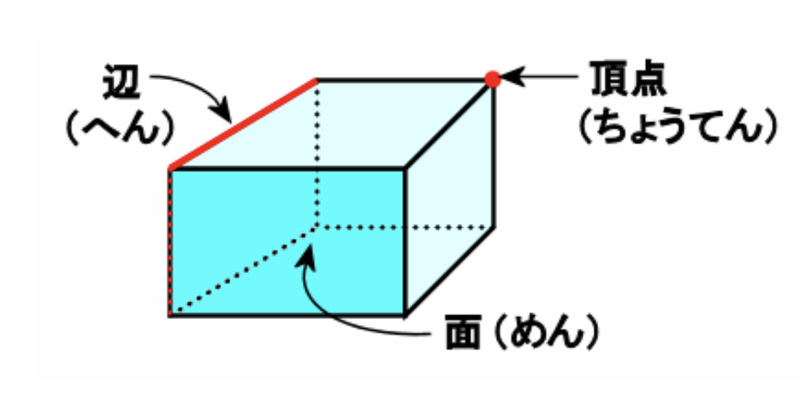

その「面・辺・頂点」などの部位の名前とその数を知ることは

算数の土台としてやっているのもおすすめです^^

「形」についてはぜひ幼児のうちにやってもらいたいと思っています😊

こどもやにある「幾何学立体」は実際に見たり触ったり感じたりできる具体物として

とても大事にしている活動です^^

転がして軌道の違いを見ることも、形の違いを理解する助けになります^^

展開図を自分で書いて自分で立体を組み立てることもやったりします^^

ただ、家ではなかなかできない。

なのでおすすめとしては、まず

「形」を見たらそれをよく見たり触ること、

そして

名前を教えてあげる。

です^^

例えばグラスを見て

「真横から見ると長方形だけど、下から見ると五角形!」なんてのも面白い^^

立体のお名前も特徴を伝えながら話すとすぐに覚えてしまいます^^

その時、「部分の名称」も一緒にぜひ教えてあげてください^^

ちなみに年齢に制限はありませんので小さい時期からでも。

いろんなものに名前が付いているように

形にも名前が付いていることを伝えます😊

積み木やサイコロなどでもいいので

図形・立体を見たら

「これは立方体だよ」「ここは辺っていうんだよ」という感じで

その部分の名前を教えてあげるのもおすすめです^^

幼児期は身の回りのもので形を楽しむことが一番かと思います^^

いろんな形を、よく見る・触る・聞く・・etc

実は「形」にもお名前が付いていることを知り

違いを比べたり同じところを見つけたり

図形・立体を楽しんで親しんでください♪

読んでくれてありがとうございました!

きのでした^^

コメント