2023/10/21

こんにちは^^

きのです^^

今日はたくさんの質問から考えてみたいと思ったことを深ぼりしてみます^^

「きょうだい育て」で悩む。

先月無料セミナーを開催しました。

120名ほどの方が受けてくれたのですが、開始前のアンケートで何十人もの方からのお悩み記入がありました。

セミナー中は時間の関係でその悩みに対する応えを回答することができなかったのでこちらで少し回答してみようかなと。

いちばん多かったのは「きょうだい育て」でのお悩み。

様々な悩みがありましたが

少し乱暴かもしれませんがそれらの悩みを抽象的にまとめると

子どもたち一人一人を尊重してあげたい。でも、時間的にも物理的にも十分にできていない。

というお悩みかなと感じます。

夜子どもを寝かしつけたあとに私の無料セミナーに参加するくらいの方々なので

子どもへの尊敬と愛情はぜったいにあります。

「質問して正解を探している自分はいけないかな」と自分のあり方を責める方もいらっしゃいましたが

わたしはそんなことないと思います^^

「具体的にどうしたらいいか」という質問をすることや、そこで得られたこたえについて

「それに従います」ということではなく

子どもへの関わり方や声掛けの「引き出し」「選択肢」を増やしたい、という気持ちじゃないでしょうか?^^

・役に立つ学びがあれば取り入れたい

・自分と似た状況が聞ければ子育てで活かせるかもしれない、

・様々な方面を学び、自分の価値観に照らして良いとこどりをしたい

そんな期待を込めて無料セミナーを受けてくれたのかなと思います^^

(ありがとうございます)

生きていることはコミュニケーションをすること

生きていると、人とのつながりは欠かせず毎日何かのコミュニケーションが生まれます。

生きてることはコミュニケーションをとること、とも言えるかもしれません。

なので「コミュニケーションスキルを学ぶ」ことはいいことだと思っていますし

コミュニケーションについてその手法を紹介する講義もしています。

それを親が実践するのはとってもいいことです。

もしできれば、少しずつ

そのコミュニケーションをとるときの大人である自分の思考過程とコツを子どもに伝えて教えてほしいと思っています^^

相手に期待しない、相手のせいにしないコミュニケーション

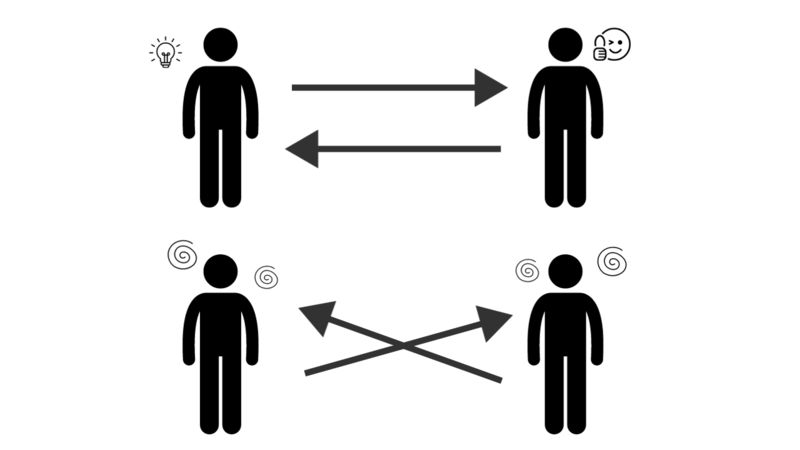

コミュニケーションでは人との間に様々な方向の「矢印→」が飛び交っています。

人とのやりとりでモヤっとするのは、

自分と相手でやりとりの交差点でのぶつかり合いやズレが起きた時。

つまり期待していたことじゃないことを言われた時にそれを素直に受け入れることが難しいとなるのです。

以前のメルマガでも書いたように

「自分の価値観と違うものを素直に受け入れる」のは実は難しい技術です。

その難しさを知った上で概念を広げようと努力しようとしている人はわずかだと思います。

なので、いつでも相手に「違う価値観を受け入れてもらうこと」を求めることはできない。

違う価値観は受け入れにくいだろう。

素直に実行することは稀かもしれない。

と思いながらコミュニケーションをとるのも大事ではないかと思っています^^

なんだか冷めている「冷淡な人」な感じがするかもしれませんが、

要は「相手を信頼しているけど期待をしていない」という状態が大事なのだと思います。

「相手はわかってくれるはず」という期待をしていると、それが外れた時に相手のせいにしがち。

そうじゃなく

前提として「相手がわかっても分からなくてもいい。でもいつかきっと伝わるかもしれない」

と遠くの未来にだけ期待します。

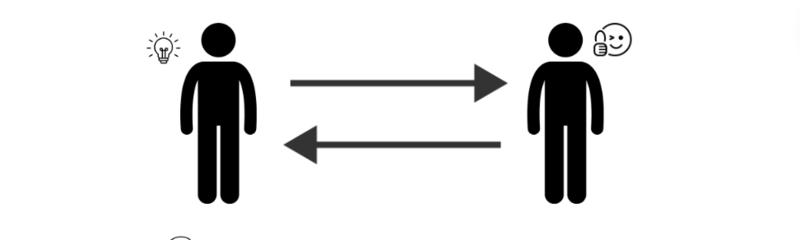

コミュニケーションのコツは、「一旦、平行に返す」

細かなコミュニケーション手法は動画などで直接お話ししないとわかりにくいので今日は割愛しますが

相手に受け入れてもらいたいことを話すときのコツは

「一旦、平行で返す」

これだけ覚えておいてください。

平行で返す、とは

「相手が言ってほしい言葉をまずは返してあげる」

です。

言いなりになるのではないのです。

自分の本当に伝えたいことは、そのあとに。

ときには

「そっか。〇〇したかったよね。それはわかるよ。」

と共感をしたり

ときには一言目に

「ごめんなさい。」

という謝罪をするときもあります。

相手も、自分では「こんなことを言ってほしい」とわかっていないと思いますが

まずは相手の気持ちを捉えた上で期待する言葉を投げたあと

本当に言いたいことを伝える。

これ、苦手な人と練習することでとても上手になります。笑

まだまだわたしも自分の未熟さを感じることもありますが

これを毎日毎回意識していると、人とのコミュニケーションは技術力でアップできるものだという自覚があるのです^^

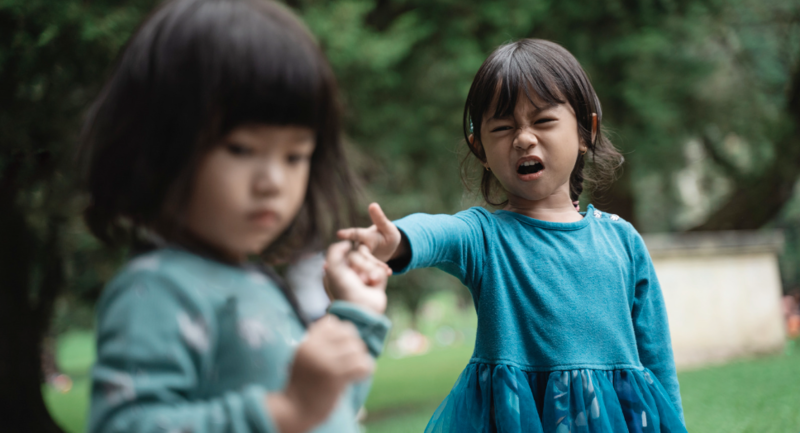

きょうだい喧嘩では仲裁せずに通訳する

このコミュニケーション手法を用いながら

子どもたちと関わるときも意識しています。

子どもたちも大人も、様々な「愛情を感じる関わり」を求めています。

どんな厳しい人や言葉でも

「厳しいけど信頼できるな」ってことありますよね。

嫌われないためにはきっと何も言わないほうがいいのに

「相手のために」と思って厳しいことを言ってくれる「愛情」を感じているのだと思います。

でもそこに「愛情」があるかないかって、なんか・・わかりますよね。

子どもたちは、きっともっと敏感に

「そこに愛はあるか否か」を感じ取る。

とっても大事なことだと思っています。

だから、子どもたちの喧嘩で、きっと伝えないといけない事実

「叩いたらダメだよ」「奪ったらだめだよ」など

言わないといけないこともあります。

でもその前に

「平行に返す」手法を使いながら、

子どもの心を【通訳】して「愛情を感じる関わり」をしてほしいんです。

「そうか。このおもちゃ使いたいよね(平行/共感)。でもさ、お兄ちゃんは貸したくなかったんだって(通訳)。」

「そうか。貸したくないよね(平行/共感)。でもさ、弟は使いたかったんだって(通訳)。」

「そうか。しばらく待ってたんだ、我慢していたんだね(平行/共感)。でも、お兄ちゃん今日はずっと使っていたいんだって(通訳)。」

「そうか。いつも譲ってばかりで嫌になるよね。ごめんね(平行/謝罪)。弟はさ、お兄ちゃんの持ってるものが使いたい気持ちになっちゃうんだって(通訳)」

みたいな感じです

順番的には

①平行→②通訳→①平行→②通訳

を繰り返しながら子どもたち自身で解決できたらいいですが

もし何か伝えなければならないことがあれば

①平行→②通訳のあとに「③ママが伝えたいこと」を話します。

伝えたいことは「質」より「量」を意識

でも、その「③ママが伝えたいこと」って

一回できない・守れないことが普通です。

でも、なぜか「今回で聞いて守ってほしい」気持ちが大きくなって

言い方や声の大きさがどんどんエスカレートして大げさに伝えるようになってしまいませんか?

その声の大きさや言い方の怖さで

「何が伝えたいんだろう」の気持ちが伝わらなくなってしまうこともあります。

伝え方の質ももちろん大事。

でもどんなに質の良い伝え方をしても、一回で理解して実行するって難しい。

だから質よりも「量」。

何回も伝えてあげることが大事です。

質を低くしていいということではありませんが

きっといつかできるようになる。何度でも伝えてあげよう。という「量」を重ねる覚悟

が大事だと思っています。

コミュニケーションの見本になりながら「手法」を伝える

子どもたちにどんなコミュニケーションができる子になってほしいですか?

自分の意見を脅しながら大きな声で相手に伝えて言うことを聞かせようとする人になってほしい?

きっとそうじゃないですよね。

でも大人はそういう見本を見せていることが多いと思っています(もちろん私もです;)

子どもたちがお友達とコミュニケーションするとき、

相手は別の価値観を受け入れる余裕がないことを自覚した上で

相手のためになることは何度でも愛情をもって伝えようとする。

我が子がそんなことができたらどうでしょう。

サイコーですね。

でも、子どもって、それが元々できてる場面ってありませんか?

子どもたちって優しい。何度でも伝えてくれる。

そんな生まれ持ってのスキルを発揮しているときがあるのです。

それを歪めてしまっているのは大人の方かもしれないなと自覚した上で

何度でも自分にリマインドし成長したいと思っています^^

子どもにコミュニケーションを教えるには?

今日はコミュニケーションの一つの手法を話してみました。

コミュニケーションって子どもにとっても家族や親だけじゃなく

先生やお友達や知らない人とも発生します。

もっと広く奥深いものです。

子どもにどうコミュニケーションを伝えたらいいのか、

また次の機会にメルマガに書いてみようと思います^^

何もないところには湧いて出てこない

こうやって手法を学ぶと、ひとつ引き出しが増えていきます。

きっと調べれば出てくるような簡単な方法かもしれませんが

こんなことでも「勝手に湧いて出てくる」ということはなく

「インプットする」という行為が必要になってくるんです。

だから、親である自分も、子どもも、

成長のためには「学ぶインプット」が必要であり役に立つ。

何を学べばいいのか・・子どもにも自分にも役立つことをどう選べばいいのか・・・

という方に「こどもや種まき実践コース」をおすすめします。(満席につき募集終了しました)

知識は大事。

でも知識はキリがない。

だから

具体的な知識を抽象的に捉え考える土台を築く。

抽象的なことを具体例としてお話しできる知識を学ぶ。

そうやって具体と抽象を繰り返すことで「自分で学べる」ようになります^^

対面講座は募集終了!12月スタートのオンラインコースでお待ちしています♪

コメント